从非遗文化的深邃脉络到乡村振兴的广袤田野,从当代艺术的先锋表达到生态美学的诗意实践,我系公共艺术设计专业的《设计调研》与《公共艺术设计》课程,以“寻迹·造物”为主题,展开了一场为期六周的跨学科教学探索。这不仅是一次专业技能的锤炼,更是职业教育与文化传承、社会创新深度融合的生动实践。

寻迹:从文化根脉中汲取灵感

课程伊始,《设计调研》以“寻迹”为切入点,李凤和张彭云老师通过理论讲述与实地调研,引导学生从非遗、当代艺术与自然生态中寻找创作灵感。

在理论课堂上,课程以“春晚里的非遗”和“《哪吒2》中的美学盛宴”为开篇,结合时政热点与影视爆款,带领学生剖析非遗元素与中式美学的当代价值。课程始终以“文化之根”为基,帮助学生理解非遗与公共艺术的在地性联系。

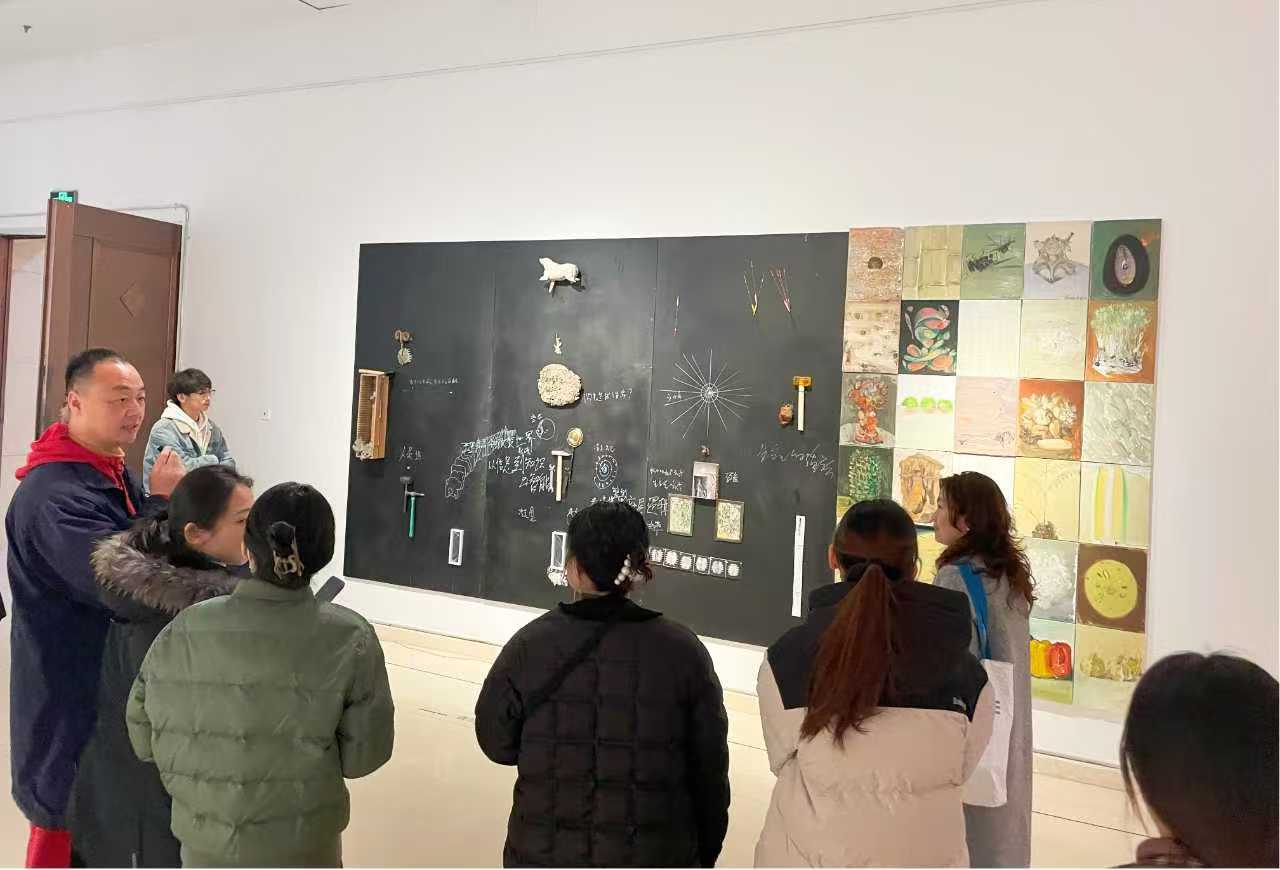

实地调研阶段,师生们走进定州古城、石家庄市美术馆、上林农庄、龙泉湖湿地公园等地,通过触摸历史、感知自然、对话艺术,打开创作思路。从定窑瓷器的温润如玉到缂丝技艺的“织中之圣”,从龙泉湖畔的大地艺术到铁扬美术馆的匠心传承,学生在“寻迹”中不断拓宽视野,打开创作思路,为后续的“造物”阶段奠定了坚实基础。

造物:用艺术语言回应时代命题

在“造物”阶段,《公共艺术设计》课程以理论与实践相结合的方式,带领学生从自然与工业材料中挖掘潜力,创作出一系列装置艺术作品。

课堂上,河北师范大学马树尧教授亲临指导,鼓励学生观察自然材料的形态、质感与颜色,思考如何将自然之物转化为艺术语言。从上林农庄的树枝装置在地性创作到龙泉湖畔的大地艺术创作再到艺术实践中心的展厅装置艺术,学生们从大自然中汲取力量,以树枝、石头、废旧轮胎等为媒介,构建出充满张力的艺术空间。学生们的作品不仅展现了自然与工业元素的碰撞交融,更传递了对生态、生命与文化的深刻思考。

职业教育肩负着培养德技并修、手脑并用的高素质技术技能人才的重任。在“寻迹·造物”课程中,学生们不仅精进了专业技能,更在深入探索文化传承与创新的过程中,铸就了强烈的社会责任感与文化自信。

回顾课程全程,从对非遗之美的追溯到自然造物的实践,每一步都承载着学生成长的坚实足迹。他们用艺术创作诠释了对传统文化的敬意、对生态保护的关注以及对社会发展的思考,展现了作为新时代公共艺术专业学子的担当与情怀。

展望前路,我系将持续推进职业教育与多元社会需求的深度融通,为中华优秀传统文化的赓续传承以及职业教育的蓬勃发展,持续注入“工美”活力与智慧,书写更为绚丽的未来华章!